|

半両銭・貨泉

新町遺跡や御床松原遺跡から出土した半両銭や貨泉は、紀元前・後に造られた中国の貨幣である。何れも、古代大陸との交流を物語る貴重なもので、志摩町歴史資料館に展示されている。

|

|

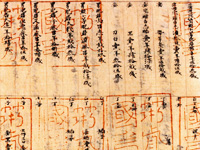

川辺里戸籍

「筑前国嶋郡川辺里戸籍」は奈良時代の戸籍で正倉院に残る日本最古のもの。大宝2年(702年)の「肥君猪手一家百二十四人」の家族構成が記され、古代豪族の様子を知る貴重な資料。(川辺里は現在の馬場付近)

|

|

万葉の里

万葉の里公園は船越の竜王崎(綿積神社境内)にあり、万葉歌碑2基をはじめ、遣新羅使の一行が引津の亭に舟泊りの折に詠んだ7首が紹介され、万葉集で詠まれた植物を集めた花壇や広場なども整備されている。

|

|

可也山と日光東照宮

日光東照宮の石鳥居は、江戸時代初期に黒田藩主黒田長政が可也山から切り出して建てたもの。石の鳥居としては日本一で、国の重要文化財に指定。当時の石切り場には、楔の跡も生々しい大石が今なお残されている。

|

|

桜井神社

筑前国福岡藩2代藩主黒田忠之公が造営した与止妃宮と三重県の伊勢皇大神宮を模した桜井大神宮を有する。毎年、新春には一年の厄除け祈願のお祭りである「もち押し」が、10月には流鏑馬が催される。

|

|

野村望東尼旧趾の碑

幕末の女流歌人で勤皇派の尼僧、野村望東尼は多くの志士達の協力者であったため、慶応元年(1865年)、姫島へ流刑となった。獄舎の跡にある記念碑は伊藤博文、山県有朋等の浄財によって明治35年(1902年)に建立。

|